お知らせ

窓口でよく申請をいただく以下の手続きについて、電子申請または郵送での手続きをお勧めしています。

電子申請

LoGoフォーム

郵送申請

後期高齢者医療再交付申請書 [PDFファイル/300KB] …資格確認書・減額認定証・限度額証などを紛失・破損されたとき

後期高齢者医療資格取得(変更)届 [PDF/690KB] …転入・転出・市内転居などのとき

後期高齢者医療高額療養費支給申請書 [PDFファイル/117KB]…高額療養費の還付口座の登録(「窓口負担2割の方の負担を抑える配慮措置」のための還付口座の登録もこの申請書です)

後期高齢者医療療養費支給申請書 [PDFファイル/174KB] …治療用装具を作られたときなど

【必要添付書類】

治療用装具を作られたとき…治療用装具製作指示装着証明書(原本)、領収書(コピー可)

保険証を忘れて10割負担で受診されたとき…診療報酬明細書【レセプト】(原本)、領収書(コピー可)

後期高齢者医療口座変更届 [PDFファイル/111KB] …高額療養費などすでに登録されている還付口座を変更するとき

後期高齢者医療送付先変更届 [PDFファイル/143KB]…後期高齢者医療制度に関する郵便物の送付先を変更したいとき(必要添付書類は申請書をご確認ください)

高齢者医療保険料 被用者保険の被扶養者(届出書) [PDFファイル/319KB]…後期高齢者医療制度に加入される方が、加入の前日に被扶養者である場合に適用される、後期高齢者医療保険料の軽減を申請するとき

【必要添付書類】以下いずれか1つ

・全国健康保険協会、共済組合、健康保険組合等の被保険者証の写し※

※「資格確認書」は可、「資格情報のお知らせ」は不可

・資格喪失証明書

【宛先】

〒630-8580(特定郵便番号)(住所不要)

奈良市役所 福祉医療課 高齢者医療係

目次

- 後期高齢者医療制度について

- 保険料の決まり方

- 保険料の納付方法

- 保険料の軽減措置について

- 65歳~75歳未満で一定の障害のある人

- 資格確認書などの各種証書の再発行について

- 後期高齢者医療制度に関する郵便物の送付先変更について

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の被保険者となる方

- 75歳以上の方、

- 一定の障害のある65歳から74歳までの方

一定の障害とは・・・

- 障害基礎年金の1級または2級に該当する人

- 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号及び音声機能または言語機能の障害)に該当する人

- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する人

- 療育手帳Aに該当する人

※転入者の方は住民登録日から加入となります。

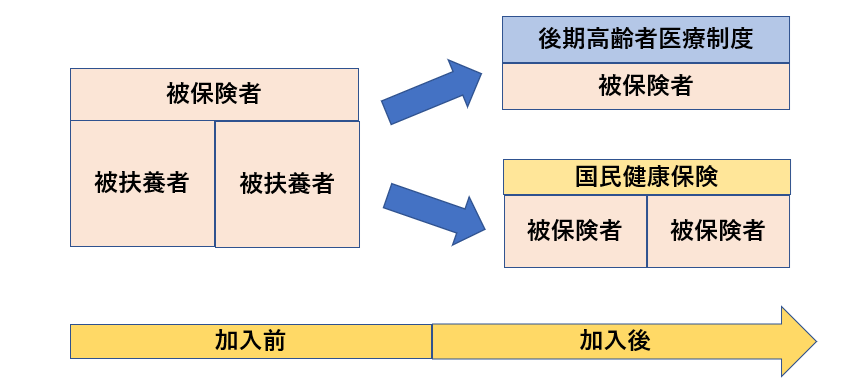

後期高齢者医療制度加入の流れ

現在加入している国民健康保険・社会保険(健康保険組合・共済組合等)から脱退します。

社会保険(健康保険組合・共済組合等)の被保険者が後期高齢者医療制度に加入することによって、被扶養者(75歳未満の配偶者等)は、他の家族が加入する社会保険の被扶養者になるか国民健康保険(手続き必要)に加入することになります。

保険料の決まり方

下記のとおり、加入者(被保険者)個人ごとに納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった人も、75歳を迎えると保険料を納めることになるのでご注意ください。

年間の保険料は、加入者全員で等しく支払う均等割額+所得に応じて支払う所得割額の合計(100円未満は切り捨て)です。

法律に基づき2年ごとに保険料率(均等割額と所得割率)が見直されます。

| 均等割額 | 被保険者1人当たり 51,500円 |

|---|---|

| + | |

| 所得割額 |

(総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率10.55% |

| = | |

|

被保険者の保険料(100円未満切り捨て) ※上限額は80万円 |

|

保険料の納付方法

原則として年金から天引きされます。年金から天引きできない人は、納付書または口座振替で納めていただきます。

年金から天引きになっている人でも、申請することによって口座振替に変更ができます。なお、申し出による納付書での支払いへの変更はできません。

保険料額決定通知書、納入通知書を7月中旬に発送します。

年金天引きや口座振替納付でない人には、納付書を同封しますので、金融機関等で納付してください。

※視覚障がい者の方で後期高齢者医療保険料決定通知書送付用封筒に点字シールをご希望の方は当課まで申し出ください。

納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)

対象となる方

・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方

・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方

・介護保険料が年金から天引きされていない方

・年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方(次年度から特別徴収になる場合があります。)

普通徴収の納め方

市町村から送られてくる納付書で、納期限内に指定された金融機関等で納めます。また、口座振替で納めることもできますので、市町村指定の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。

普通徴収の納期限

7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの年8回払いとなっており、納期限は各納付月の末日です。月の末日が土日祝日で、金融機関等が休業日の場合は翌営業日となります。ただし、12月(第6期)の納期限は28日(12月28日が土曜日の場合は12月27日、日曜日の場合は12月26日)です。納期前でも納付は可能です。

| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 支払月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |

年金から天引きされる場合(特別徴収)

対象となる方

・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)

特別徴収の納め方

年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。

| 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |

| 支払月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |

|

前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が天引きされます(原則、前年度の2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます。) |

前年の所得が確定した後は年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3回に分けて天引きされます。 | |||||

スマートフォンを利用した納付方法

スマートフォンアプリを利用した納付について

スマートフォンアプリ納付のよくある質問

保険料の軽減措置について

所得に応じた保険料均等割額の軽減

所得の低い人は、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。

| 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 |

|---|---|

| 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |

| 基礎控除額(43万円)+30.5万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |

| 基礎控除額(43万円)+56万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |

※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。

※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から最大15万円が控除されます。

※軽減判定は、4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。

※軽減判定の際の総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)です。

確定申告や市・県民税の申告をしていない人、公的年金を受給していない人などが保険料の均等割額の軽減措置を受けるためには簡易申告が必要です。

簡易申告が必要な人の例

- 配偶者・子どもの税法上の被扶養者となっている人

- 遺族年金・障害者年金のみ受給している人

- 無収入で市・県民税の申告をしていない人

職場の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年に限り軽減されます。

(国民健康保険や国保組合の加入者であった人は対象になりません。)

| 所得割額 | 均等割額 |

|---|---|

| 負担なし | 資格取得後2年に限り、5割軽減 |

申請方法

1.電子申請[LoGoフォーム]

以下のフォームより申請してください。(代理人様による申請も可能です)

後期高齢者医療保険料 被用者保険の被扶養者(届出書)<外部リンク>

2.郵送申請

高齢者医療保険料 被用者保険の被扶養者(届出書) [PDFファイル/319KB]と添付資料を奈良市福祉医療課へ送付してください。

<添付資料> 以下いずれか1つ

・全国健康保険協会、共済組合、健康保険組合等の被保険者証の写し※

※「資格確認書」は可、「資格情報のお知らせ」は不可

・資格喪失証明書

3.窓口申請

次の窓口で申請書をご記入いただき申請いただけます。以下の添付資料をご持参ください。

福祉医療課または西部出張所・北部出張所・東部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センターの窓口

<添付資料> 以下いずれか1つ

・全国健康保険協会、共済組合、健康保険組合等の被保険者証の写し※

※「資格確認書」は可、「資格情報のお知らせ」は不可

・資格喪失証明書

保険料の計算例

以下の計算例の「年間保険料額」については、100円未満切捨てとなります。

(令和7年度の計算例)

例1:高齢者一人世帯の場合

| 本人 | 76歳 | 基礎年金 | 80万円 |

|---|

|

令和7年度 |

|||

| 均等割額 | 15,450円 |

【本人】 |

80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得) |

|

※0円≦43万円(7割軽減基準額) 7割軽減適用 |

|||

| 所得割額 | 0円 | 【本人】 |

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入) (年金控除) (基礎控除) |

| 年間保険料 | 15,400円 | ||

例2:高齢者一人世帯の場合

| 本人 | 76歳 | 厚生年金 | 211万円 |

|---|

|

令和7年度 |

|||

| 均等割額 |

41,200円 |

【本人】 |

211万円-110万円-15万=86万円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得) |

|

※86万円≦99万円(2割軽減基準額) 2割軽減適用 |

|||

| 所得割額 | 61,190円 | 【本人】 |

211万円 – 110万円 – 43万円 =58万円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |

|

58万円×10.55%=61,190円 |

|||

| 年間保険料 | 102,300円 | ||

例3:子(世帯主)と同居の場合

| 本人 | 76歳 | 基礎年金 | 80万円 |

|---|---|---|---|

| 子(世帯主) | 40歳 | 営業所得 | 390万円 |

|

令和7年度 |

|||

| 均等割額 |

51,500円 |

【本人】 |

80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) |

| 【子】 | 390万円 | ||

|

【世帯】 |

0円 + 390万円 = 390万円(軽減判定所得) |

||

|

※390万円>99万円(2割軽減基準額) |

|||

| 所得割額 | 0円 | 【本人】 |

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |

| 年間保険料 | 51,500円 | ||

例4:高齢者二人世帯の場合

| 夫 | 80歳 | 基礎年金 | 80万円 |

|---|---|---|---|

| 妻 | 76歳 | 基礎年金 | 80万円 |

|

令和7年度 |

|||

| 均等割額 |

【夫】15,450円 【妻】15,450円 |

【夫】 |

80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得) |

| 【妻】 |

80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得) |

||

|

※0円≦43万円(7割軽減基準額) |

|||

| 所得割額 |

【夫】0円 【妻】0円 |

【夫】 |

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |

| 【妻】 |

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |

||

| 年間保険料 |

【夫】15,400円 【妻】15,400円 |

||

例5:高齢者二人世帯の場合

| 夫 | 80歳 | 厚生年金 | 224万円 |

|---|---|---|---|

| 妻 | 76歳 | 基礎年金 | 80万円 |

| 令和7年度 |

|

||

| 均等割額 |

【夫】25,750円 【妻】25,750円 |

【夫】 |

224万円-110万円-15万=99万円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) |

| 【妻】 |

80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) |

||

| 【世帯】 | 99万円 + 0円 = 99万円(軽減判定所得) | ||

| ※43万円 + 30.5万円 × 2人= 104万円 (5割軽減基準額) ※99万円≦104万円 5割軽減適用 |

|||

| 所得割額 |

【夫】74,905円 【妻】0円 |

【夫】 |

224万円 – 110万円 – 43万円 = 71万円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |

| 71万円 × 10.55% = 74,905円 | |||

| 【妻】 |

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |

||

| 年間保険料 |

【夫】100,600円 【妻】25,700円 |

||

65歳~75歳未満で一定の障害のある人

後期高齢者医療制度の加入・脱退は任意です。加入・脱退を希望される人は奈良市役所福祉医療課で手続きが必要です。

なお、過去に遡って加入・脱退はできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

- 被保険者証※

※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」も可

- 印鑑

- 身体障害者手帳

- 被保険者証または資格確認書

資格確認書などの各種証書の再発行について

各種証書を紛失・破損等によって失われた方に再発行します。

対象となる証書

- 資格確認書

- 限度額適用・標準負担額減額認定証

- 限度額適用認定証

- 特定疾病療養受療証

※被保険者証を紛失されて再発行を希望される方には、これまでの保険証の代わりとして「資格確認書」を発行します。一度も資格確認書の交付を受けたことがない方は、再発行申請ではなく、「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の提出が必要です。

◆「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」のダウンロードはこちらから [PDFファイル/124KB]

◆〈記入例〉「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」のダウンロードはこちらから [PDFファイル/189KB]

申請方法

1.電子申請[LoGoフォーム]

以下のフォームより申請してください。(代理人様による申請も可能です)

申請いただいた翌営業日に、再発行した証を被保険者の登録されている住所へ発送いたします。

後期高齢者医療 再交付申請<外部リンク>

2.郵送申請

後期高齢者医療再交付申請書 [PDFファイル/300KB]のみ奈良市福祉医療課へ送付してください。(添付書類は不要です)

3.窓口申請

次の窓口で申請書をご記入いただき申請いただけます。

福祉医療課または西部出張所・北部出張所・東部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センターの窓口

※ただし窓口での即日交付は福祉医療課のみ。

福祉医療課窓口での即日交付を希望される場合は、申請者及び被保険者本人の本人確認書類(原本)の提示が必要です。(郵送交付の場合は不要です)

本人確認書類とは・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等の顔写真のあるものは1点、健康保険証、資格確認書、介護保険証、ななまるカード、各種年金証書、通帳、カード(キャッシュ・クレジット)等の顔写真のないものは2点必要です。

後期高齢者医療制度に関する郵便物の送付先変更について

被保険者宛ての郵便物は、生活の本拠地である住民基本台帳(住民票)上の住所に送付されますが、送付先の変更を希望される場合は下記のとおり手続きしてください。

なお、すでに別の送付先が届け出されている場合は、その送付先変更の撤回を届け出いただいてからでないと新たな送付先変更は申請できません。撤回の届け出については福祉医療課(0742-34-4754)までお問い合わせください。

申請に必要なもの

※成年後見人による変更の場合は、登記事項証明書のみ必要です。

- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証、資格確認書、マイナンバーカードのうち、いずれか1点

- 申請者の本人確認書類

- 送付先者の本人確認書類

- 施設の入居証明(送付先を被保険者の居住先の施設に変更する場合)

- 別宅の『公共料金の請求書』や『賃貸契約書』等、送付先住所の確認できる書類(送付先を被保険者の別宅に変更する場合)

本人確認書類とは・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等の顔写真のあるものは1点、健康保険証、資格確認書、介護保険証、ななまるカード、各種年金証書、通帳、カード(キャッシュ・クレジット)等の顔写真のないものは2点必要です。

申請方法

以下のいずれかの方法でご申請ください。

1.電子申請[LoGoフォーム]

以下のフォームより申請してください。

2.郵送申請

送付先変更届に必要書類を添付して奈良市福祉医療課へ送付してください。(必要添付書類は申請書をご確認ください)

3.窓口申請

次の窓口で申請書をご記入いただき申請いただけます。

福祉医療課または西部出張所・北部出張所・東部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センターの窓口